2024年10月13日

紫金山・アトラス彗星

久しぶりに大彗星が来てる?

大彗星って定義は曖昧だけど、肉眼で尾が見えるって事かな。

今日は夕暮れに低緯度だけど少し見えた、でも双眼鏡が必要だった。

ちなみに今日10月13日が太陽通過後で再接近だけど高度は20度くらい?

あと10日くらいは高度は上がって見やすくなる予定。

夕方天気が良く双眼鏡があれば見つけられる感じ。

金星とアークトゥルス(1等星)の間くらいにボヤッと光る。

天文ファンにとっては、固定撮影で尾が映れば十分に大きい彗星!

データは100mm相当で少しトリミング、F5.6、8秒、ISO400

すぐに雲に隠れたけど数枚は撮れたのでラッキー(^^)

大彗星って定義は曖昧だけど、肉眼で尾が見えるって事かな。

今日は夕暮れに低緯度だけど少し見えた、でも双眼鏡が必要だった。

ちなみに今日10月13日が太陽通過後で再接近だけど高度は20度くらい?

あと10日くらいは高度は上がって見やすくなる予定。

夕方天気が良く双眼鏡があれば見つけられる感じ。

金星とアークトゥルス(1等星)の間くらいにボヤッと光る。

天文ファンにとっては、固定撮影で尾が映れば十分に大きい彗星!

データは100mm相当で少しトリミング、F5.6、8秒、ISO400

すぐに雲に隠れたけど数枚は撮れたのでラッキー(^^)

タグ :紫金山・アトラス彗星

2022年10月30日

秋のカノープス(南極老人星)

久しぶりにカノープスを撮ってみた。

カノープスは南半球ではシリウスに次ぐ明るさの星だけど、

北半球の日本では高度が低いため、暗く赤い星に見える。

日本だと北限が福島くらいで、ここ福岡では7度くらいだったかな?

おおいぬ座の南なので冬に見えるんですが、星座って実は3シーズン暗い見えたりする。

夏のオリオンや春のさそり座など明け方に見える星々はなんか嬉しい。

ってことで、一足先にカノープス(^^)

脊振山の嶺線ギリギリ、この低さでこの明るい輝きはさすがカノープスさん!

星の撮影は基本露出オーバで撮るので色再現は少し難しい。もう少しISO落とせば良かったか、、

カノープスは南半球ではシリウスに次ぐ明るさの星だけど、

北半球の日本では高度が低いため、暗く赤い星に見える。

日本だと北限が福島くらいで、ここ福岡では7度くらいだったかな?

おおいぬ座の南なので冬に見えるんですが、星座って実は3シーズン暗い見えたりする。

夏のオリオンや春のさそり座など明け方に見える星々はなんか嬉しい。

ってことで、一足先にカノープス(^^)

脊振山の嶺線ギリギリ、この低さでこの明るい輝きはさすがカノープスさん!

星の撮影は基本露出オーバで撮るので色再現は少し難しい。もう少しISO落とせば良かったか、、

タグ :カノープス

2020年07月29日

ネオワイズ彗星

春先に発見されたネオワイズ彗星が、明るくなった。

春先に発見されたネオワイズ彗星が、明るくなった。7月には2等星で北西の夕空に見えるということでこれはチャンス。

ただ、今年の九州の梅雨は雲が多く最悪な時期に明るくなっちゃった感じ。

ピーク時より少し暗くなってしまったけど、7月18日にやっと見ることが出来ました。

3等星くらい?で明るいと思いきや、光度も低く(30度無い))肉眼では相当見づらい、、、

これでも10年に1度位の明るさだと思います。

18mmレンズで20秒 20200719の8時過ぎ

真ん中あたりに薄っすら写っているのが彗星です(^^)

レンズを43mmに交換して、やや拡大。 9時頃。

ダストの尾がしっかり見える!素晴らしい!

19日は固定撮影だったので、大彗星ならやっぱりガイドしてみたい。

星野写真じゃなくても、彗星単体で迫力ある写真になるはず。

ポータブル赤道儀で狙ったのが、1週間後の7月25日。

1週間でぐっと暗くなってたけどガイドします。しかも福岡市内で月明かりも有り。

85mmレンズで15秒×5枚のスタック。

イオンの尾が見えればと期待しましたが、、ダストの尾しか見えない。

何となく分ってたけどイオンの尾は見えない、でもやっぱり明るい彗星でしたよ。(*´ω`*)

タグ :ネオワイズ彗星

2020年04月05日

2020年04月04日

金星とプレアデス星団

夕方、金星が東方最大離角辺りにいます。つまり高い。

昨日から、プレアデス星団(すばる)に近づいていてちょっと撮ってみた。

20時30分頃です、この後雲が出てちゃんと撮れず、残念 (^^)

金星はなんと -4等星眩しい、、まさにヴィーナスの輝きですね〜

惑星は星座の中を目まぐるしく移動し(惑わす星)、星団と重なるなんて珍しい事です。

ところで、オリオン座のベテルギウスも明るさが戻りつつあるよです。爆発して欲しい〜

2020年01月19日

オリオン座バーナードループ撮影失敗

オリオン座に掛かるバーナードループ(星雲)を狙ってみました。

オリオン座に掛かるバーナードループ(星雲)を狙ってみました。オリオン座はM42オリオン大星雲、馬頭星雲が超有名なんだけど、

星座全体に掛かるような大きい星雲?があり、

肉眼では全く見ることは出来ないけど光を蓄積可能なカメラならちゃんと写ります。

(赤外線が写る改造カメラが良いのですが、、いろんな理由で入手困難^^)

プロキオンとベテルギウスの間にある薔薇星雲も構図に入れて撮影。

43mmF2.8,ISO400,5min×8枚をコンポジットしたけど全然露出が足りない、、

胴の三つ星の左側にうっすらとループが見えますが、、

薔薇星雲もベテルギウスの左に、

これまた少し滲んで見える程度で、、^^;

まぁ、それに比べてM42の明るさはスゴイね、やっぱり。

今度はISO1600くらいにしてリベンジ必要です。

(けど、自宅は街灯の影響で被っちゃうんですようね〜)

星にアクセントを付けるため、SNOW CROSSフィルターで明るい星を輝かせてみた。

PENTAX FA43mmF1.9->2.8 Limited, ISO400, 5min, 8枚

2020年01月19日

ベテルギウスが暗くなっているそうです

お正月に撮影してみた。

お正月に撮影してみた。ソフトフィルター(FOGGY-B)を付けて恒星の色と明るさを強調して撮影。

冬の大三角形とオリオン座、構図的には全天一好きな星野風景ですね。

逆三角形の左上がプロキオン、

下が全天一明るいシリウス、

右上の赤い恒星がベテルギウス。

確かにベテルギウスが暗いんですよね。オリオン右下のリゲルより暗い。

調べるとここ数ヶ月で急激に暗くなっているらしいです。

明るさは半分くらいとも書かれていて、やはり超新星爆発間近のよう!

今にとんでもない事が起きますよ、何万年先かは分かんないけど^^;

PENTAX FA 24mm

2019年02月11日

ワータネン彗星接近

自分が学生の時にハレー彗星が76年ぶりに太陽に接近、

自分が学生の時にハレー彗星が76年ぶりに太陽に接近、ヨーロッパの探査機ジオットが1986年3月にハレー彗星の核に突っ込んだ。

ジオット搭載カメラの画像の悪さに何も分かりませんでしたが、

当時は興奮して見た記憶があります、、赤道儀も持っていないので固定写真(笑)

で、今回のワータネン彗星なんですが、

知る人ぞ知るヨーロッパ探査機ロゼッタが彗星に着陸する予定でした。

けど、開発期間などの事情であきらめざるを得なかった彗星なんですよね~。

(結局、チュリモフ・ゲラシメンコ彗星 ^^; という彗星が代替になったけど)

というわけで、あの、ワータネン彗星なのかと気付いた次第なのです。

これは見ておくかって事で大晦日の帰省時に見てみました。

肉眼だと分かりませんでした、、暗い・・

85mm/F2.8 ISO400 2018/12/31 大分県南部

85mm/F2.8 ISO400 2018/12/31 大分県南部

2018/12/31 20:39~21:10の間1min,5min,2min×6の計8枚コンポジット

写真にとった画像を確認するとにじんで彗星であることがすぐに分かるけど、

サイズ感というか目印となるような他の天体が無いのでなんとも寂しい・・

Wikiではワータネン彗星は5年半で木星から地球の辺りを周回する木星族の彗星。

(意外と頻繁に近づいてるな、、という印象)

今回は地球にすごい近づくんだけどそれでも尾までは見えない。

2018年12月16日に地球に再接近し3等星台で、撮影日12月31日で5等星台くらい。

3等星って接近した彗星としては明るい方なんです、、

大晦日(2018/12/31)はやまねこ座に居ましたが、やまねこ座ってどこよ??

ネット情報を頼りに広角レンズでメジャーな星座を入れて位置関係も記録。

12/23にはぎょしゃ座のカペラ付近を通過したようで、

地球に大接近しているだけあって高速で天球を移動しています。

この前にはプレアデス星団にも接近したようですね。

広角18mm/F3.5 ISO400

2018/12/31 22:06から5min×3枚コンポジット

尾が淡く長い綺麗な彗星を見たいものですが、なかなか出会えません。

(ヘール・ボップ彗星は明るかったけど尾が短かったしねー)

水を地球にもたらしたとか、生物の種であるアミノ酸を運んで来たという説もあるし、

また、突然大彗星が現れる事もあるしで彗星って魅力的な天体なんですよねー。

タグ :ワータネン彗星

2019年01月06日

2019年1月6日の部分日食@福岡市

久しぶりに部分日食が起きました。

福岡市は食分0.3なので殆どの人は日食があったことすら知らないと思う・・

近年は月が近いのか今年 12/26 と、来年 6/21 にも部分日食が起きます。

↓ 国立天文台webから引用

何が楽しくて部分日食を見るかというと、、

いつも見る月が、太陽を通して見えるという感覚かな。

欠けてる部分は月なんですが、それが少しづつ東に移動するのを実感出来ます。

太陽用のNDフィルターで撮影すると画面は真っ暗で風景が見えないので、

雲が上手く重なるタイミングが絶好の撮影チャンスになるんだけど、

今日は結構上手く撮れたと思います。iPhoneですけど^^;

2019/1/6 10:05 頃 雲の向こうに左上が欠けた太陽が見えます?

2018年03月13日

水星の東方最大離隔と金星

地球より太陽に近い惑星は水星と金星だけです。

地球より太陽に近い惑星は水星と金星だけです。夕方の金星は誰もが見たことがある、いわゆる宵(よい)の明星で

マイナス4等星くらいまで強烈に輝く。

太陽からも45度くらい離れるので暗くなるまで結構見えます。

でも水星って意外と見えない星なんです。見たこと無い人が多いと思う。

太陽から20度くらいしか離れないのですぐに沈み、明るさも暗いので霞んで見えにくい。

今回水星が東方最大離角であるのと、目印に金星があるので探しやすい。

肉眼で見ると金星は結構明るくすぐに分かるけど、水星はかすかです。

しかし金星があるので見つけることは十分可能です。

糸島に沈む金星(下)と水星(右上)

2018/3/13(火) 19:12~ PENTAX-K5II 18-135mm@35mm相当8sec×30枚合成

水星は写真だと良く映るのですが、肉眼だともっと暗いイメージですね。

まぁ、日没40分もすれば10度以上はありそうなのでカノープスよりは高い。

(因みにカノープスは4度くらい)

水星はあと10日ほどは見えそうで、金星を目印に水星も見つかると思います。

2018年02月18日

カノープスと冬の大三角形

今年もカノープス見ました(笑)。南中は20:53です。

今年もカノープス見ました(笑)。南中は20:53です。冬は星座が綺麗に見えるシーズンで、代表星座はオリオンかな。

また、全天一明るいシリウス、プロキオンとベテルギウスで構成される

冬の大三角形、、、美しい!

写真に撮ると、

基本的に露出オーバーで星の色が分かりづらくなりますねー(もう少し絞る方がいいのか)

カノープスはオレンジ色、シリウスは青白色ですが、、、

PENTAX K-5II SAMYANG 14mm F2.8→F5.6 ISO200 20min(20:43~21:03)

60枚合成(19sec Bulb + 1sec interval) 2018.2.17

今日は シリウス に注目してみた。

シリウスは、おおいぬ座にあるマイナス1.5等星の全天一明るい恒星。

太陽系に非常に近く8.58光年しか離れていません。(だから明るい)

つまり8年前の光を見ています。うん、最近だ^^;

で、恒星といっても近いため何十年も観測すると地球から僅かに位置を変えます。

その移動がふらついており、二重連星であることが発見されました。

自分たちが見ている明るい方をシリウスA、暗く見えない方をシリウスBと呼んでいます。

シリウスBは数億年前に死んで白色矮星となっており非常に小さいけど重く、お互いにグルグルと回っている。

白色矮星は角砂糖1個で1トン以上の質量という不思議な天体。

シリウスにつては未だ不思議があって、

プトレマイオスはシリウスの色を赤色としており、僅か2000年前に色が変わるはずは無いんだけど、

シリウスBが死んだ後に最後に一瞬発光したとか、シリウスCという赤色星と3連星だとか、

こんな近い星なのに、未だ解明されていないミステリーがあるというとても興味ある星です。

2017年02月05日

カノープス 2017

今年も地平線すれすれのりゅうこつ座カノープスを見ました。

双眼鏡で見てもポチッっと赤い点に見えて可愛いのです・・。

りゅうこつ座って聞きなれないですが、

南半球の星座はヨーロッパではあまり見えないのでギリシャ神話には出てこず、

後世に作られたものですが、当時の発明品が名づけられたりしています。

竜骨は船の基礎骨格部分です。らしんばん座とかけんびきょう座とかもあったりして

初めて聞いたときは何なんだ?と思った記憶がありますね~。遠い昔。

このカノープスはシリウスに次いで全天で2番目に明るい恒星で -0.62 等級。

ちなみに恒星の明るさは、星そのものの明るさも多少はありますが、

基本は太陽系に近いから明るいという事になります。当たり前ですが^^

距離は300光年。

江戸時代中期 徳川吉宗の頃の光が今届いている事になりますね。

うん・・近い。

PENTAX-FA24mm F2→5.6 ISO-200 30sec×240枚合成(120分 21:52~23:52)

[メモ]

上記合成は、1/15(日) 21:52~23:52までの2時間ですが、

カノープス出現から潜入は、22:01~23:27 (1h26m)

当日のカノープスの南中はおよそ23時。

今後のために、見える時期での時間を計算してみた。

星は1時間に15度移動する(360度÷24時間=15度)

星座は1ヶ月で30度移動する(360度÷12月=30度)

つまり星座は1ヶ月で2時間分の移動があることから、

ここからの出現時間と南中時間は以下の通り。

出現 南中

9/中 6:00 -

10/中 4:00 5:00

11/中 2:00 3:00

12/中 0:00 1:00

1/中 10:00 23:00

2/中 20:00 21:00

3/中 18:00 19:00

10/中~3/中まで見れますね。意外と見えるな・・^^;

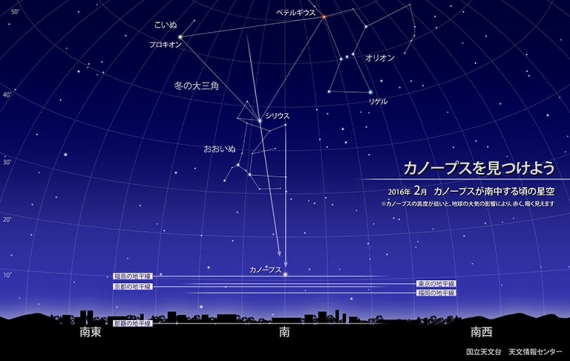

探すのに便利な、AstroArtsさんの天文ソフトウェアの図も引用。

高度が低いので、案外見つけられないんですよね~

2017年01月15日

アルデバラン食

寒いので引きこもりの週末です・・糸島もしばらくはサボり^^;

寒いので引きこもりの週末です・・糸島もしばらくはサボり^^;さて先日の月曜日ですが、おうし座の1等星であるアルデバランが食されました。

アルデバランって星はおうし座の顔部分にあたるヒアデス星団にある星ですね。

食(しょく)は日食・月食が有名な通り、天体に天体が隠される現象ですが、

アルデバランの前を月が通過する現象です。

1等星なので肉眼でも何とか見えます。食の瞬間は双眼鏡で見ましたけど^^;

PENTAX-M200mm ISO400, 0.3秒, 4枚合成(4分間隔)

月に露出を合わせると1/1000秒くらいでいいのですが、

それだとアルデバランが写らなかったので月は完全にオーバーです。

※さらに、本当は5枚目の写真でアルデバランが消えるのを合成して完成なのですが、

三脚に足が当たったのが、、23:53の写真は星像がずれてましたT_T

この後、午前1時に出てくるのも見ましたが、月が1時間に移動する角度を少し計算。

月は30日で約360度地球の周りを回って、

360度÷(30日×24時間) = 0.5度(30分角)

月の見かけの大きさは30分角なので、1時間で約月1個分移動って事で良いのかな。

↓国立天文台の資料を載せときます。

2017年01月09日

おうし座 M45 プレアデス星団

2017年の星シリーズ最後は、、

自分の大好きな天体の一つであるプレアデス星団M45。

和名は「すばる」。誰もが見たことあると思います、、、

こじんまりとした散開星団で、青色の星間ガス(ハロー)が

かかっておりとても綺麗な星の集まりです。

距離は433光年。銀河系の直径は10万光年なので本当に

近くにある星の集団です。

昨年はハローが良く撮れなかったのでリベンジです。

今回は3分露光にして星間ガス中心に撮影。

ちゃんと撮れたのでこれで完成形です\(^o^)/

(ググると素晴らしい写真がいっぱい出てきて恥ずかしいですが・・)

PENTAX-M200mmF4開放,ISO1600,3分×6枚(18分相当)

(少しだけトリミングした画角)

肉眼で見ることが出来ない星間ガスが写っているのを

見ると、違う一面を見るようで楽しい。ははっ(笑)

1億年くらいで超新星爆発しちゃう寿命の短い星々のようです。

2017年01月08日

M1 カニ星雲

超新星爆発

超新星爆発これは大きな恒星が一生を終える時に起きる現象。

西暦1054年におうし座で超新星爆発を起こしたこの星は

2週間ほどは昼間でも輝いて見えていたらしい・・

現在そこには何も見えないけど、写真で撮るとその残骸が写る。

(中心には中性子星というわけの分からない天体があるらしい・・)

その残骸が通称カニ星雲でメシエカタログの1番バッターです。

ちなみにメシエさんって人は彗星ハンターみたいで、彗星探しで見間違う

天体を100個以上カタログ化した人です。

(メシエがなぜカニ星雲を1番にカタログしたのか興味ありますね)

M1は6200光年と、これもアンドロメダ銀河などと違い、太陽系を含む

銀河系内にある天体で、見かけの大きさは6×4分角と結構小さい^^

1000年前に起きた爆発ですが、6200光年離れているので実際は

7200年前に爆発したってことになりますが、

この時間のズレがある不思議感も天文の醍醐味で好きです。

つまり過去の姿を見ています^^;

M1 PENTAX-M200mmF4開放,ISO1600,2分×6枚(12分相当)

(1/2トリミングで400mm相当の画角)

おうし座ζ(ゼータ?星→おうしの右ツノの先端にある星)の

すぐそばにあるので探しやすい^^;

#明日はプレアデス星団(リベンジ版)をアップします・・

2017年01月08日

オリオン大星雲と馬頭星雲

ここからの写真は銀河系内の天体です。

オリオン大星雲M42は3等級で肉眼でもぼやっとした

薄い雲みたいに見える第一級の星雲です。(写真にも良く映る)

ここでは今、星が次々と生まれているらしい。

距離は1600光年、前回までの銀河と比べると1000倍以上は

近いエリアにありますが、銀河と違って銀河内の天体なので

見かけの大きさは60分角(1度)になります。

今回は大きさに拘ってますが、1度って角度がソコソコ大きく思えてきた・・不思議^^;

もう一つの対象は馬頭星雲ですが、これは肉眼では全く見えません^^;

メシエカタログにもなく分類は散光星雲で馬頭の下の赤い

星雲が IC434 と記されています。

但し写真にはちゃんと写り、見た目のインパクトがあり有名な天体。

PENTAX-M200mmF4開放,ISO1600,2分×10枚(20分相当)

オリオン座の腰部分にある3個の星が線で結んだ星で、左がオリオンの上半身、

M42は下半身部分にあり、200mmレンズだと同一視野に入れることが出来ます。

馬頭星雲に露出を合わせたため、M42は飛んでる。

昨年400mmで撮った写真はこれ

2017年01月08日

おおぐま座 M81,M82

冬の夜空では北東の空から北斗七星が上ります。

冬の夜空では北東の空から北斗七星が上ります。北斗七星は有名だけど、おおぐま座の腰と尻尾の部分なのです。

そんな、おおぐまの頭付近にあるのがM81銀河で、これも見かけは大きい。

見かけの大きさは27×14分角。月と同じ見かけの大きさ!

ちなみにM82は11×4分角。

M82,M82,NGC3077は数億年前にはもっと接近してたようで、

それぞれがガスでは繋がっているらしい、、さすがにそんなの見えない。

銀河というくらいだから、これも太陽系を含む銀河系のはるか先に

ありM81は1200万光年先にあります。

M33 PENTAX-M200mmF4開放,ISO1600,2分×8枚(16分相当)

(1/2トリミングで400mm相当の画角)

200mmでは10分角くらいが形状の分かる大きさって感じ。

(M51子持ち銀河やM104ソンブレロ銀河はもう少し小さいが、

今後、撮ってみたい対象なんですよね~)

2017年01月07日

さんかく座 M33

2016/12/30 夜9時~

寒いですが、風は無く雲一つない晴天。

月例も0.8で新月、大分のど田舎の夜空は真っ黒になります。

多少お酒は入りましたが、実家の2Fの鉄筋に上り

ポータブル赤道義・スカイメモRS をセッティング。

アンドロメダ大銀河(M31)235万光年とほぼ同じ距離の

280万光年の位置にM33があります。

太陽系を含む銀河系の直径は10万光年。

その20~30倍先にぽっかりと浮いているイメージ。

他の銀河は1000万光年以上離れているので近いのです。

それでも途方もない距離なのですが、

相手が銀河系だけに数倍の双眼鏡があれば見える。ホントです。

実はこの日が初めて見たんですが、、、^^;

数字で見ると見かけの大きさは、

アンドロメダ大銀河が190×60分角。(角度にして3度くらい)

M33は71×42分角。(1度くらい)

月の見かけの大きさは31分(0.5度)なので、

M33は月の2倍くらいあるのです!

M31とM33 PENTAX-FA★85mmF1.4→2.8,ISO1600,60秒×6枚(6分相当)

85mmのAPS-Cレンズで同一視野内に撮影できます。

位置はアンドロメダ大銀河はアンドロメダ座の右腰部分から

延びる3個の明るい星があり探すのは簡単。

M33はその逆方向と考えれば少し探しやすいかな?

一度撮っちゃえば次からはもう分かります。

M33 PENTAX-M200mmF4開放,ISO1600,2分×8枚(16分相当)

(1/2トリミングで400mm相当の画角)

M33は銀河を真上から見た位置にあり、綺麗な渦巻きを

見ることが出来ますね~

手前の星々は太陽系銀河の星で、そのはるか先にM33銀河が

あるのがイメージ出来るでしょうか?

そういう想像をしながら写真を見るのがとても面白い・・。

2016年02月11日

毎年恒例カノープス

完全に冬眠状態でお正月以降は釣りには行っていません。

花粉も飛び出したので、今から2ヶ月ほど引きこもり^^

スポンサーリンクが嫌なので投稿しときます。

毎年恒例のりゅうこつ座のα星「カノープス」です。

南半球ではとても明るく輝く星(シリウスに次ぎ2番目の明るさ)、

日本でははるか低空にしか見えないため赤く暗く見える。

南中高度は福岡市で 3.9度。(2/10では9:15くらいに南中)

分かりにくいですが脊振山のわずか上に、赤々と見えます。

FOGGYフィルタで色を強調しようと思ったが意図通りにならず^^;

冷静に考えると、こんなに低空でこの明るさはさすがカノープスさんです。

福岡市だと1~2時間ほど見ることが出来そうです。

[撮影情報]

PENTAX K-5 II 85mm/F8 ISO200 120枚合成

Kenko FOGGYフィルター使用

・21:14:26~21:31:08 (15秒+2秒インターバル×60枚)

(2分30秒空き)

・21:34:28~21:51:10 (15秒+2秒インターバル×60枚)

※ちなみにインターバルタイマーは、TC-2001というものを使用しています。

2016年01月10日

二重星団&プレアデス星団(M45)

年始星撮影の第3弾 (寒いので家でまったりしています^^;)

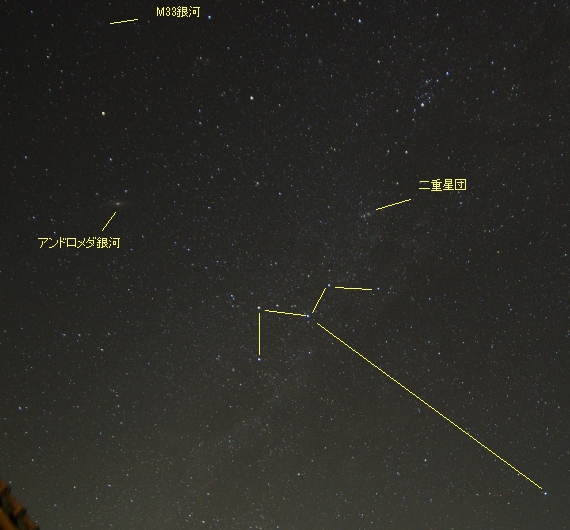

年始星撮影の第3弾 (寒いので家でまったりしています^^;) ペルセウス座の二重星団とおうし座のプレアデス星団(M45)です。

どとらも、自分のとても好きな天体で、

肉眼で見つけやすく小さい星が群れていて、とても綺麗というか可愛いのです。

天体には銀河、球状星団、散開星団、散光星雲など色々あり、

基本的に銀河以外は、太陽系を含む銀河系内にあります。

銀河系の直径は10万光年ありますが、

二重星団は6800光年、プレアデス星団は433光年と近く?にあります。

二重星団は偶然同じ位置にあるのではなく、本当に2個が近くにあるみたい。

だからこそ、見ていて美しいのかもですね・・^^

↓ペルセウス座 二重星団 PENTAX K-5II Tokina-400mm

青い星が多いのは若い星の集まりだから。(数百万年前にガスが集まって星になったそうです)

場所は、カシオペア座のすぐそばで、カシオペアが見える時期になると探して

見えると「居る居るっ」っと当然なんだけど、嬉しい。

カシオペアを目安に、二重星団とアンドロメダは見つけやすい。

残念なのは、さんかく座のM33という大きい銀河を撮影しなかったことです。

こんな写真でもうっすら写っているので、きっと撮れた気がします。来年挑戦^^

もう一つ、プレアデス星団(M45) 和名は昴(すばる)

もう一つ、プレアデス星団(M45) 和名は昴(すばる)この星団は真夏の明け方には東に上って見えるのですが、

学生の頃、真夏の明け方にこの秋の天体、

プレアデスの姿を見ると不思議な感覚になったのを覚えています。

(まぁ、一晩にざっくり3つの季節の星座が見えるんですが^^)

Skymemoで何度か撮影にチャレンジしています。

肉眼で見る分には、こじんまりとした星たちが見えるのを楽しむのですが、

写真の場合は星の周りに青いハローみたいな雲がかかっているのが特徴的で、

それを撮影したいのですが、またも露出不足でした。

(少しハローは見えてますが、もっと青い雲を見たいのです!)

↓プレアデス星団M45 PENTAX K-5II Tokina-400mm

[撮影情報] 二重星団

日時:2016/1/1 21:19~

赤道義 : Kenko Skymemo RS

カメラ : PENTAX K-5 II

レンズ:Tokina400mm/F5.6解放

合成ソフト : DeepSkyStacker 3.3.2で5枚合成

青ハロ除去ソフト:FlatAide

時間:2分×5=10分相当、ISO3200

IMGP1388~92.JPG:120sec,ISO3200×5枚

[撮影情報] プレアデス星団M45

日時:2016/1/1 20:28~

赤道義 : Kenko Skymemo RS

カメラ : PENTAX K-5 II

レンズ:Tokina400mm/F5.6解放

合成ソフト : DeepSkyStacker 3.3.2で7枚合成

青ハロ除去ソフト:FlatAide

時間:2分×8=16分相当、ISO1600,3200 ※ハロー目的では露出不足!

IMGP1369~74.JPG:120sec,ISO1600×6枚

IMGP1375~76.JPG:120sec,ISO3200×2枚